近年、日本では空き家が社会問題化しており、2023年には全国で約900万戸(住宅総数の13.8%)の空き家があると報告されています。「空き家をどうにかしたいけど、売却以外に何か良い方法はないだろうか?」――そんな風にお考えの空き家所有者の方が増えています。このまま放置すると地域の環境悪化や犯罪リスクの高まり、固定資産税の負担増加などが懸念され、特に「特定空家」に指定されれば固定資産税が最大6倍に跳ね上がる恐れもあります。

こうした背景から、空き家を相続・保有している方の中には、「売却」以外の選択肢として地域貢献につながる利活用方法に注目する人が増えています。本記事では、空き家をコミュニティの拠点として活用するメリットと具体例を紹介し、東京・神奈川・千葉・埼玉エリアの先進事例や支援制度、活用までのステップ、注意点などをわかりやすく解説します。

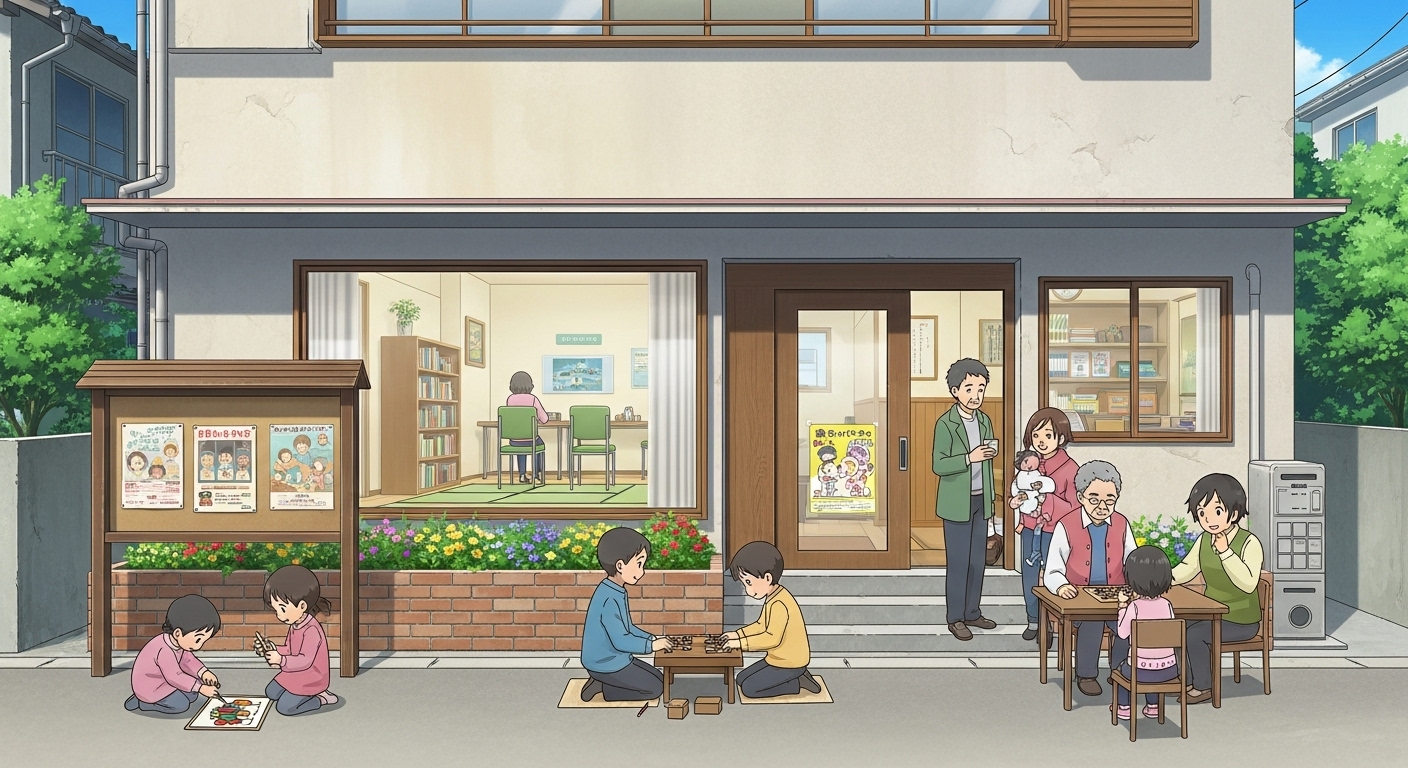

空き家の地域貢献活用は「売却でも放置でもない第3の選択肢」として注目されています。所有者の想いを活かしながら、地域社会に貢献できる新しいアプローチです。

地域貢献型空き家活用のメリット

空き家を地域貢献の場として活用することで、所有者・地域・社会の三者にとって大きなメリットが生まれます。単なる「処分」ではなく、「価値創造」の視点で空き家を捉えることで、新たな可能性が開けます。

🌟 3つの主要メリット

放置リスクの回避

使われていない空き家は劣化が進み、犯罪・火災・害獣発生など周辺環境に深刻な影響を及ぼします。活用すれば適切に管理され、「特定空家」指定や行政代執行のリスクを回避できます。

地域とのつながり

コミュニティ施設として活用すると、所有者も地域活動に参加する機会が生まれます。地域住民や利用団体との交流が生まれ、所有者にも大きな満足感がもたらされます。

資産価値の再生

活用を前提にリノベーションすれば新たな価値を生み出せます。交流拠点や店舗として改装することで資産価値が向上し、将来的には賃料収入など収益源にもつなげられます。

🔍 実際の活用事例から見えるメリット

奈良県生駒市の学童保育所事例

築年数約36年・11年間空き家だった住宅を改装し、民間学童保育所「東生駒放課後児童クラブ」として開所。所有者は「(自分の家が)地域の子どもたちの役に立つとは思っていなかった」と感激し、両親宅がそのまま生かされたことに深く感謝していました。

築80年古民家のゲストハウス転用

奈良県生駒市では築80年以上の空き古民家を改修し、旅行者と住民が集うゲストハウス「natomi宿」として開業。地域の観光資源としても機能し、放置されていた古民家が地域経済活性化の拠点として生まれ変わりました。

活用例の分類と具体事例

空き家の地域貢献活用には様々な形があります。建物の特性や立地条件、地域のニーズに応じて最適な活用方法を選択することが重要です。主要な活用カテゴリーと実際の事例をご紹介します。

🏠 4つの主要活用カテゴリー

地域交流

コミュニティカフェ・サロン

地域住民の交流拠点として活用。神奈川県横浜市泉区の「かけカフェ」では多世代交流の場を提供し、「こどもから大人までゆるやかにつながり」を実現しています。

子育て・教育

子ども食堂・学童保育など

地域の子育て支援施設として活用。奈良県生駒市では11年間空き家だった住宅が民間学童保育所「東生駒放課後児童クラブ」として再生されました。

福祉・医療

高齢者デイサービス・地域包括支援など

千葉県柏市では「通所型高齢者食堂(高齢者デイ)」への活用に改修費補助を実施。訪問介護拠点や見守りステーションとしても活用されています。

宿泊・商業

ゲストハウス・店舗

観光客向けゲストハウスや地元産品店舗への転用。築80年古民家を改修した「natomi宿」や、リフォーム最小限の物販店・カフェなど多様な活用例があります。

💡 活用方法選択のポイント

建物特性に応じた活用

- 住宅地の一般住宅 → 子ども食堂、学童保育、コミュニティカフェ

- 古民家・伝統建築 → ゲストハウス、文化体験施設、イベントスペース

- 商業地の建物 → 店舗、オフィス、コワーキングスペース

- 広い敷地付き → 福祉施設、多機能複合施設、駐車場完備型施設

地域ニーズとの照合

活用を成功させるには、地域が本当に必要としている施設やサービスを見極めることが重要です。自治会や地域包括支援センター、子育て支援センターなどに相談し、地域の課題や不足している施設を把握してから活用方針を決定しましょう。

東京都・神奈川・千葉・埼玉の代表的事例と支援制度

首都圏各地で空き家の地域貢献活用が積極的に進められています。各自治体が独自の支援制度を設け、所有者と利用者をつなぐマッチング事業や改修費補助などを実施しています。ここでは東京都・神奈川・千葉・埼玉の先進事例と充実した支援制度をご紹介します。

🏛️ 東京都

北区「コミュニティビジネスチャレンジショップ支援事業」

支援内容

- 対象 - 空き店舗・空き家を活用した子育て支援や高齢者福祉事業

- 補助額 - 店舗賃料の半額(最大2年間)

- 条件 - 地域課題解決に資するコミュニティビジネス

- 効果 - 空き家活用と地域課題解決の同時実現

世田谷区「地域貢献型空き家活用制度」

世田谷区では空き家を地域交流拠点にする事業を支援しています。区や民間NPO(世田谷トラストまちづくり)がマッチング・助言を行い、地域貢献活動の改修費用に最大300万円の補助を提供。専門家ネットワークとの連携で計画段階から運営開始まで一貫支援を実施しています。

東京都庁の移住定住促進プロジェクト

奥多摩・伊豆諸島での取り組み

東京都庁では奥多摩や伊豆諸島の空き家を移住定住用住宅に改修し、その魅力を動画で発信するプロジェクトを開始。地域の人口減少対策と空き家問題解決を同時に進める先進的な取り組みとして注目されています。移住希望者と空き家所有者をつなぐ情報発信支援策も講じています。

🌊 神奈川県

横浜市「空家活用マッチング制度」

マッチング制度の特徴

- 無料相談・仲介サービス - 空き家所有者と地域活動団体を無料でマッチング

- 専門家派遣事業 - 宅建・建築士協会等の専門家が無償で相談対応

- 改修工事費補助 - 子育て・高齢者支援施設等への活用に補助金支給

- まち普請事業連携 - 民間主導のまちづくり活動との連携促進

成功事例:「かけカフェ」

横浜市泉区の「かけカフェ」はNPO運営の地域カフェとして空き家を活用。「こどもから大人までゆるやかにつながりあたたかなかかわりが生まれる地域カフェ」をコンセプトに多世代交流の場を提供し、県主催の見学ツアーでも紹介される成功事例となっています。

藤沢市の公共集会所・子ども食堂転用支援

改修補助制度

藤沢市では空き家を公共の集会所や子ども食堂に転用する場合の改修補助を実施。地域のコミュニティ拠点として活用することで、住民同士のつながりを深め、地域全体の活性化を図っています。また、横須賀市のIT学習施設「YASUULAB」も空き家活用の好例として神奈川県内で注目されています。

🌿 千葉県

柏市「住居以外活用事業」改修費・運営費補助

充実した補助制度

- 対象施設 - 地域交流拠点、子ども食堂、通所型高齢者食堂(高齢者デイ)

- 改修費補助 - 空き家を住居以外で活用する改修工事費を補助

- 運営費補助 - 継続的な運営をサポートする運営費補助も実施

- 幅広い活用認可 - 地域課題解決に資する多様な用途を認可

市原市の地域団体支援制度

市原市では町会など地域団体が空き家を防災資材置き場や集会所として利用する際、解体費用の4/5(上限50万円)や改修費用の2/3(上限100万円)を補助する制度を設けています。地域防災力向上と空き家活用を同時に推進する先進的な取り組みです。

🎌 埼玉県

さいたま市「ワンストップ相談窓口」多職種連携モデル

7か所の総合相談体制

- 設置場所 - 市内7か所に設置でアクセスしやすい相談体制

- NPO連携 - 専門NPOと連携した包括的な相談対応

- 多様な相談内容 - 相続・管理・利活用など多様な相談に対応

- 多職種専門家連携 - 弁護士・税理士・不動産業者が協力して助言

県全体の空き家バンク連携

埼玉県では空き家バンク登録物件の改修費補助を行う自治体支援事業があり、各市町村が連携して空き家の流通促進に取り組んでいます。相続や売却だけでなく、地域貢献活用についても包括的に相談できる体制が整備されており、所有者のニーズに応じた最適な活用方法を提案してもらえます。

🗺️ 首都圏支援制度の共通特徴

マッチング機能

所有者と利用団体を結ぶ仕組みを各自治体が整備。専門家派遣や無料相談で適切なマッチングを実現。

改修費補助

改修費用の補助制度が充実。地域貢献活用の初期投資負担を軽減し、活用のハードルを下げています。

多職種連携

建築士・司法書士・税理士・NPOなど多様な専門家と連携。包括的なサポート体制を構築。

地域課題解決

子育て・高齢者支援・地域交流など、各地域が抱える具体的課題解決を重視した活用を促進。

空き家地域貢献活用の具体的ステップ

空き家を地域貢献の場として活用するには、計画的なアプローチが重要です。単なる思いつきではなく、地域ニーズの把握から運営継続まで段階的に進めることで、成功確率を高められます。ここでは実際の活用手順を5つのステップに分けて詳しく解説します。

📝 5つの基本ステップ

企画・構想

地域のニーズ調査と活用方針の決定。自治会・町内会・地域包括支援センターへの相談で地域課題を把握。

専門家相談

自治体窓口・NPO・建築士・司法書士に相談。用途変更の可能性、改修費用、法的手続きを確認。

マッチング

利用団体・運営者の選定。NPOや地域団体との契約条件交渉。賃料・利用期間・改修負担の取り決め。

改修・準備

建築確認申請・改修工事の実施。補助金申請・各種許可取得。安全基準クリアと設備導入。

運営開始・継続

地域貢献活動の開始。定期的な利用状況確認・関係者との連絡調整・長期継続に向けた改善実施。

⚠️ 成功のための重要ポイント

地域との合意形成

近隣住民への事前説明と理解獲得が極めて重要です。活用内容・利用時間・来訪者数・駐車場確保などを丁寧に説明し、地域住民の協力を得られるよう努めましょう。反対意見がある場合は、話し合いの場を設けて懸念点を解消することが大切です。

運営団体の継続性確保

活用を始めても運営団体が撤退すれば再び空き家に戻ってしまいます。運営団体の財政基盤・人材確保状況・事業継続計画を慎重に確認し、長期的に安定した運営が可能かどうかを見極めることが重要です。

注意すべきポイントと対処法

空き家の地域貢献活用は多くのメリットがある一方で、法的手続き、契約関係、近隣対応など注意すべきポイントも存在します。事前にリスクを把握し、適切な対処法を知っておくことで、トラブルを未然に防ぎ、円滑な活用を実現できます。

🚨 主要な注意ポイント

法的手続き・建築基準法対応

- 用途変更申請 - 住宅から他用途への変更は建築確認申請が必要な場合があります

- 消防法対応 - 不特定多数が利用する施設は消防設備設置義務が発生する可能性

- バリアフリー法 - 一定規模以上の公共的施設はバリアフリー基準への適合が必要

- 建築士による安全確認 - 耐震性・構造安全性の専門的チェックが不可欠

契約・責任関係の明確化

- 賃貸借契約書 - 利用期間・賃料・改修負担・原状回復義務を明記

- 損害保険加入 - 建物・利用者・第三者への賠償責任保険の加入確認

- 管理責任の分担 - 日常管理・修繕・事故対応の責任分担を事前に取り決め

- 中途解約条件 - 運営継続が困難になった場合の解約手続きを明確化

近隣トラブル・運営継続リスク

- 騒音・駐車場問題 - 利用者増加による近隣への影響を事前に想定

- 運営団体の撤退リスク - 財政悪化・人材不足による事業停止の可能性

- 活用目的の変更 - 当初計画と異なる用途での利用開始への対応

- 所有者の意向変更 - 将来的な売却・相続時の対応方針を事前協議

✅ リスク対処法

専門家ネットワークの活用

建築士・司法書士・税理士・行政書士などの専門家チームを組成し、法的問題・技術的課題を事前にクリアしましょう。自治体の紹介や建築士会・司法書士会などの専門団体に相談すれば、信頼できる専門家を紹介してもらえます。

段階的スタート・定期見直し

いきなり本格運用を開始せず、まずは小規模な試行期間を設けて課題を洗い出しましょう。3ヶ月・6ヶ月・1年といった節目で利用状況・近隣反応・運営継続性を定期的に見直し、必要に応じて運営方法を調整することが重要です。

最後に:売却という選択肢もあります

地域貢献活用は素晴らしい取り組みですが、すべての空き家に適しているわけではありません。立地条件・建物状況・所有者の事情・地域ニーズなどを総合的に判断し、活用が困難な場合は売却も有効な選択肢です。HomeLinQでは、空き家の多様な活用可能性を検討した上で、最適な解決策をご提案いたします。

🏠 HomeLinQの空き家サポート

地域貢献活用と売却、両方の選択肢をサポート

まずは無料査定で現在の資産価値を把握し、地域貢献活用の可能性と売却の可能性を比較検討してみませんか?

経験豊富な専門スタッフが、あなたの空き家に最適な解決策をご提案いたします。

無料査定サービス

現在の市場価値を正確に把握し、活用vs売却の判断材料をご提供

専門相談サポート

地域貢献活用の可能性から売却手続きまで幅広くアドバイス

買取・売却支援

迅速な現金化が必要な場合の買取から仲介売却まで柔軟に対応

※査定・相談は無料です。お気軽にお問い合わせください。